骨粗鬆症とは

骨粗鬆症はささいな衝撃で骨折してしまうなどの病的骨折があるか、あるいは骨密度の低下を認めたときに診断されます。骨粗鬆症は女性に多い疾患であり、女性のQOLを大幅に低下させ、将来の病的骨折につながる非常に重要な疾患です。

本来、骨はその強度を維持するために定期的に骨吸収(骨が破壊されること)と骨形成を繰り返して常に古い骨から新しい骨へ生まれ変わり、その骨格を維持しています。これを骨のリモデリングと呼びますが、この骨吸収と骨形成のバランスが崩れることで骨量が低下します。骨吸収の速度に骨形成が追いつかないことで骨量が減少し、骨粗鬆症に至ります。

骨量が低下すると、病的骨折につながります。しりもちをついただけで脊椎の圧迫骨折を繰り返し、背骨が大きく曲がってしまうと、腰痛に常に悩むことになり、歩行障害や内臓臓器に影響がでます。また、転んだだけで大腿骨を骨折してそのまま寝たきりになってしまう高齢女性は多いことがわかっています。

女性に多い骨粗鬆症

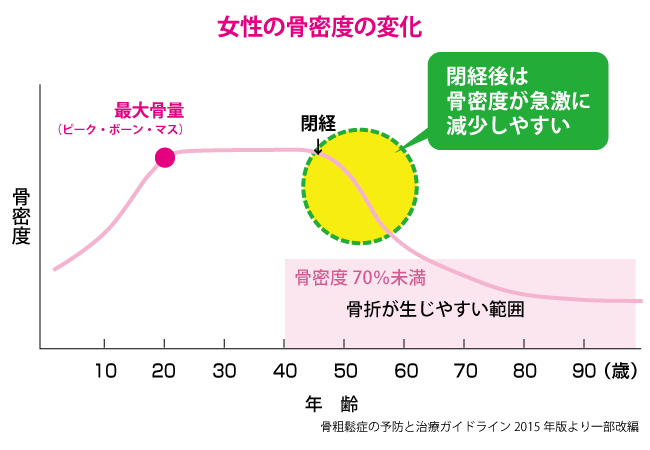

女性ホルモンは骨吸収を行う破骨細胞の働きを抑制することで過度の骨破壊を抑えていますが、閉経後の女性では女性ホルモンの分泌が低下するため、骨のリモデリングのバランスが崩れてしまい、一気に骨密度が低下します。女性のライフステージによる骨密度の変化は、下の図のとおりです。驚かれるかもしれませんが、女性の骨量のピークは20歳であり、それ以降はゆるやかに骨量が低下していきます。そして、閉経を境に急激に骨密度が減少して、骨粗鬆症に至ります。これは前述したとおり、閉経を境に女性ホルモンが分泌されなくなる結果、骨のリモデリングのバランスが崩れてしまうからと考えられており、高齢女性の過半数が骨粗鬆症を有していることが報告されています。

引用:https://iihone.jp/cause.html

骨粗鬆症を予防するためには

女性が骨粗鬆症を予防するために重要なポイントは2点あります。それは、①骨の最大量を増やすこと、②骨量を維持すること、です。

①骨の最大量を増やすこと

これは骨がつくられるピークの時期に多くの骨をつくることです。女性の骨密度は1歳から4歳、12歳から17歳の時期に上昇し、とくに思春期にスパートがみられることがわかっています。この時期に最大骨密度を獲得しておけば、後で骨量が低下しても骨粗鬆症にはなりにくいです。逆に、骨格をつくる大切な思春期の時期に無理なダイエットをしたり、運動習慣を持てないと十分な骨量を得ることができずに骨粗鬆症のリスクになります。そのため、思春期の時期に食事から栄養をしっかりとり、太陽の光を浴びて運動することが将来の骨粗鬆症を予防するために重要です。

②骨量を維持すること

①でつくった骨量を生涯維持することが重要です。そのためには、20歳以降に無理なダイエットをせずにしっかり栄養をとり、適切な運動習慣を身に着けることが大切です。また、閉経前後の女性ではこの時期に女性ホルモン補充療法を行うことで、女性ホルモン低下による急激な骨量低下を防ぎ、骨量の低下を遅らせることができます。女性ホルモン投与は、骨量維持目的では保険適応がありせんが、更年期障害の症状がある方には保険適応になります。そのため、更年期女性でホルモン補充をすると、更年期障害の治療効果だけではなく、骨量の維持という副次的な効果も期待できます。

骨粗鬆症と診断されたら

骨粗鬆症治療の目的は、骨折を予防して骨格の健康機能を保ち、生活機能とQOLを維持することです。そのため、骨粗鬆症と診断された場合は、将来の病的骨折を予防するための薬物治療を検討する必要があります。

大腿骨骨折を予防するエビデンスのある薬は、アレンドロネート(フォサマックやボナロン)とリセドロネート(ベネット)が第一選択になりますが、食道アカラシアの合併症や内服方法が難しい、そして長期投与で有害事象が発生するなどのデメリットが存在するため、中高年女性の骨粗鬆症で今後長期間の治療が必要になる患者さんには不向きな点があります。

そのため、閉経後の骨粗鬆症の女性には長期投与のしやすい処方を選ぶ必要があり、SERM(エビスタ、ビビアント)や活性型ビタミンD製剤(エディロール、アルファロール)の投与をまず考えます。とくに日本人患者さんへの治療効果に関しては、SERMとアレンドロネートで有意差がなかった報告があり、長期的にも使いやすいSERM製剤が選択されることが多いです。

閉経後女性の骨粗鬆症治療のまとめ

- 更年期症状があれば、女性ホルモン補充療法のメリットが多い。

- 長期投与可能なSERM(エビスタ、ビビアント)、活性型ビタミンD製剤(エディロール、アルファロール)をまず考慮する。

- アレンドロネートやリセドロネートのビスホスホネート製剤は有効だが、長期投与で有害事象が増えるため、第一選択では使いにくい。

投稿者プロフィール

- 院長

- 大学病院で10年以上、診療と研究に従事してきました。産婦人科だけではなく、尿漏れや頻尿などの女性泌尿器疾患、高血圧や脂質異常症などの女性の生活習慣病の予防治療に力を入れています。アンチエイジング、美容医療、健康マニア。話題の美容医療はだいたい試しています。当院では、自分がやってよかったと思える美容医療だけをお手軽価格で提供してます。なんでもご相談下さい!